2.03. История сетевых технологий

История сетевых технологий

Зарождение линий

До появления телефонов люди, как мы ранее упомянули, передавали сообщения с помощью голубиной почты, и причем долгое время. Позднее появились специальные семафорные башни с флагами – оптические телеграфы, и электрический телеграф (Морзе) – первый самый быстрый способ связи, через точки и тире. Именно тогда стали передавать информацию, зашифрованную в сигналах. В 1858 году США и Великобританию связали первым трансатлантическим кабелем, передающим точки и тире Морзе. Так соединили континенты.

Сейчас азбука Морзе кажется чем-то романтическим из прошлого, но настолько важен вклад – именно это способ разбора сигналов на информацию. Но ещё более важным изобретением был телефон (1876, Белл).

Но как работала телефонная линия?

- человек говорил в микрофон, мембрана устройства дрожала и меняла ток, вследствие чего голос преображался в колебания электричества в медном проводе, таким образом получая аналоговый сигнал;

- операторы вручную соединяли абонентов, перетыкая провода – это ручные коммутаторы;

- позднее появились автоматические АТС, дисковые телефоны с номерами, которые управляли электромеханическими коммутаторами (то есть, процесс переключения абонентов просто автоматизировали, а каждый абонент получал свой уникальный номер).

Аналоговый сигнал и модемы

Аналоговый сигнал – голос, превращённый в колебания электричества. Именно поэтому важно отделять «цифровые сигналы» от «аналоговых». Проблема голоса в том, что к нему добавляются шумы, искажения, и требуются специальные усилители и фильтры, но к ним люди пришли позднее. Аналоговый сигнал – это непрерывный, постоянный сигнал, а цифровой – набор из «есть сигнал – нет сигнала», 0 и 1. И компьютеры как раз работают с цифровыми данными.

| Аналоговый сигнал | Цифровой сигнал |

|---|---|

| Непрерывный; Плавный, волнообразный; Чувствителен к помехам. Виниловая пластинка – аналоговая, слышны каждые царапины. | Дискретный (0 и 1). Помехоустойчив (можно восстановить даже с ошибками). CD (компакт-диск) – цифровой, царапины не портят звук. |

Преобразовать аналог в цифру удалось через модем (МОдулятор-ДЕМодулятор). Первые модемы превращали цифровые сигналы компьютера в звук, который мог передаваться по телефонной линии. Как это работало?

- компьютер посылал данные (0010101);

- модем преобразовывал их в тоны разной частоты (например, 0 = 1000 Гц, 1 = 2000 Гц);

- получался аналоговый сигнал, адаптированный под цифру;

- на другом конце модем расшифровывал эти звуки обратно в цифру.

И поэтому старые модемы пищали, это и был язык передачи данных. Модемы договаривались о скорости соединения (рукопожатие Dial-up). Но при этом, поскольку сигнал шёл по той же линии, она становилась занятой – нельзя было одновременно сидеть в интернете и звонить одновременно, да и сигнал был очень медленным (загрузка картинки могла отнять долгие минуты со скоростью 56 Кбит/с).

Позднее, в конце 1990-х, проблемы занятой линии решили при помощи технологии DSL (Digital Subscriber Line), когда DSL стал использовать высокие частоты, которые не мешали голосу, благодаря чему телефон и интернет стали работать одновременно, и не нужен был «аналоговый разговор» как в Dial-Up, данные шли в чисто цифровом виде.

Кабели

Прокладывая подводные кабели, их сначала проектируют, выбирают маршруты, избегая разломы и рыболовные зоны. Корабли-кабелеукладчики медленно плывут, разматывая кабель с барабана. На мелководье кабель зарывают в дно, чтобы не порвать якорями и чем-то ещё. Причем каждые 50-100 км сигналы усиливают при помощи репитеры (репетиров). Самый длинный кабель – SEA-ME-WE 3 (39 тысяч километров, соединяет 33 страны). Их ремонтируют подводные роботы. Но мир не сразу пришёл к таким технологиям соединения проводами и образуя сеть. Что произошло потом, после появления цифровой связи?

Первые локальные сети использовали коаксиальный кабель (мы могли увидеть подобный в старых телевизионных антенных кабелях) – толстый, негибкий, сложный для прокладки. Но позднее технология изменилась на витую пару (UTP – Unshielded Twisted Pair) – более дешевый, удобный и тонкий, гибкий кабель, в котором пары проводов скручиваются, что позволяет эффективно гасить помехи. В итоге как раз UTP в дальнейшем стал стандартом для технологии – Ethernet.

Ранний Ethernet использовал единый коаксиальный провод, который называли общим кабелем (шиной). Компьютер «слушал», свободен ли кабель, если свободен – отправлял данные, а если компьютеры отправляли данные одновременно – возникала коллизия, и приходилось ждать время для повторной отправки. Сеть тормозила при большом количестве устройств.

Соединения устройств

Устройства требовали специальные адаптеры для связи с кабелями – это сетевые карты. Сетевая карта имеет свой уникальный MAC-адрес (например, 00:1A:2B:3C:4D:5E) – это физический адрес, прошитый в оборудовании.

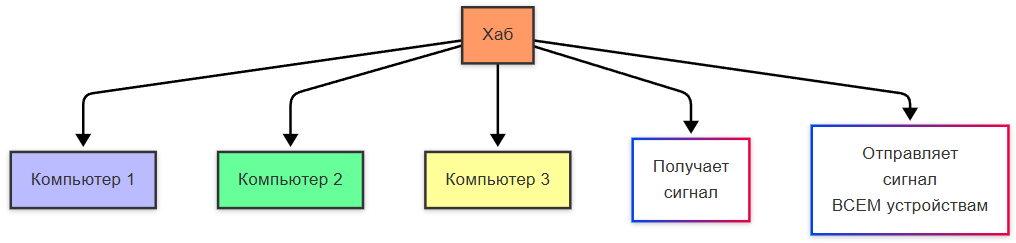

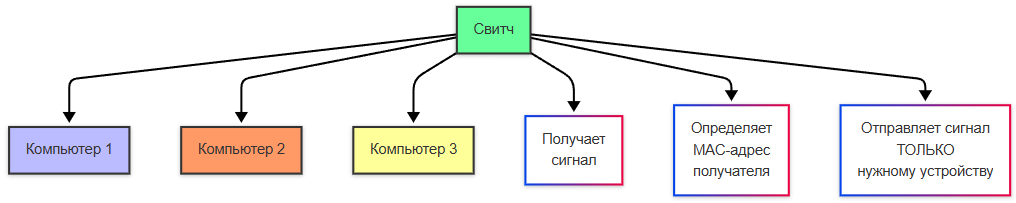

Соединяя множество компьютеров, использовали технологию «хабов» (Hub), который получал сигнал и отправлял его всем в сети. Позднее эту технологию заменили «свитчами» (Switch) – специальными «умными» коммутаторами, которые запоминали MAC-адреса и отправляли данные только нужному получателю, что позволило избавиться от коллизий и увеличить скорость. Так свитчи убили сетевые хабы.

Хабы

Свитчи

Локальная сеть (немного в другом виде, конечно) была еще давно, когда в одной организации научились соединять устройства и обмениваться данными, поначалу использовались «мейнфреймы» - древние огромные компьютеры, к которым подключались терминалы, и все вычисления делались на центральной машине. Мейнфрейн был своего рода прототипом сервера. Но, как мы помним, в 1980-х появились компьютеры, что позволило использовать компьютеры по специализации, превращая их в «сервер». На английском языке «сервис» (service) это услуга, а «сервер» - обслуживающий (server), к примеру, официант.

Вот сервер это как раз и есть специальный «служащий» компьютер, у которого есть определенная цель:

- файл-сервер хранит общие документы;

- почтовый сервер обрабатывает электронную почту;

- веб-сервер обеспечивает работу сайтов.

Так, конечно же, компании стали использовать технологию использования своих серверов, расширяя и расширяя количество устройств, породив два важных понятия:

- Интранет – «частный интернет», когда существует локальная сеть компании с внутренними сайтами, почтой, базами данных, словно свой маленький закрытый клуб;

- Интернет – глобальное объединение сетей через TCP/IP, словно город, состоящий из клубов.