6.07. Моделирование

Моделирование

Моделирование — одна из базовых интеллектуальных практик, применяемых при анализе, проектировании, управлении и передаче знаний о сложных системах. Оно позволяет абстрагироваться от избыточной детализации реального объекта или явления и создать его упрощённое, но функционально адекватное представление — модель. Цель моделирования — выделить существенные аспекты, которые необходимы для решения конкретной задачи: будь то анализ производственного цикла, описание архитектуры программного обеспечения или проектирование пользовательского сценария.

В IT-сфере, где сложность систем растёт экспоненциально, моделирование становится обязательной практикой. Без моделей невозможно согласовать требования между бизнесом и разработчиками, обеспечить преемственность знаний, верифицировать логику процессов или спроектировать масштабируемую архитектуру. Модели служат языком, на котором общаются аналитики, архитекторы, разработчики, заказчики и эксплуатационные команды.

Что такое модель?

Модель — это формализованное представление сущности (или системы сущностей), построенное с целью изучения, объяснения, проектирования или управления её поведением, структурой или состоянием. Модель всегда является упрощением реальности: она отбрасывает несущественные детали и сохраняет только те характеристики, которые важны для поставленной цели.

Например, модель бизнес-процесса «обработка заказа» не содержит информации о том, какое программное обеспечение использует оператор, но точно фиксирует последовательность шагов, участников, условия переходов и результаты. Это позволяет сосредоточиться на логике процесса, а не на технических или человеческих деталях.

Модель может быть:

- графической (диаграмма, схема),

- математической (уравнение, формула),

- текстовой (описание на естественном языке с формальными ограничениями),

- имитационной (вычислительная модель, воспроизводящая поведение во времени).

В контексте IT-анализа и проектирования доминируют графические и текстовые модели, построенные по строгим правилам — нотациям.

Что такое сущность и связь между сущностями?

Сущность — это объект реального или концептуального мира, который обладает идентичностью, состоянием и поведением. В IT-моделировании сущностями могут быть:

- физические объекты (пользователь, товар, сервер),

- абстрактные понятия (заказ, статус, роль),

- процессы (регистрация, авторизация),

- данные (запись в таблице, сообщение в очереди).

Связь между сущностями — это отношение, которое выражает зависимость, взаимодействие, ассоциацию или иерархию между двумя или более сущностями. Связи могут быть:

- структурными (например, «пользователь имеет профиль»),

- поведенческими («процесс А вызывает процесс Б»),

- временными («событие X предшествует действию Y»),

- логическими («если условие выполняется, то происходит переход»).

Моделирование сущностей и связей — это ядро любой системной модели. Процедура его выполнения включает следующие шаги:

- Идентификация домена — определение предметной области, в рамках которой строится модель.

- Выявление ключевых сущностей — через интервью, документы, наблюдение.

- Определение атрибутов сущностей — какие свойства важны для решения задачи.

- Фиксация связей — как сущности взаимодействуют, какие ограничения на эти взаимодействия накладываются.

- Валидация модели — проверка на полноту, непротиворечивость и соответствие цели.

Этот алгоритм применяется как при построении ER-диаграмм для баз данных, так и при создании UML-диаграмм классов, и даже при анализе бизнес-процессов в BPMN (где сущностями выступают задачи, события, участники).

Что такое диаграмма, схема, алгоритм?

Эти термины часто используются как синонимы, но имеют различия в строгом смысле.

-

Диаграмма — графическое представление абстрактной структуры или поведения системы с использованием стандартизированных символов и связей. Диаграммы создаются в рамках конкретной нотации (например, BPMN, UML) и служат для коммуникации, анализа и проектирования.

-

Схема — более широкое понятие. Это упрощённое графическое изображение, которое может не соответствовать строгой нотации. Схема часто используется на ранних этапах анализа для быстрой визуализации идеи. Например, белборд-схема процесса «как есть» может содержать только стрелки и подписи, без соблюдения BPMN-стандарта.

-

Алгоритм — формальное описание последовательности действий для достижения результата. Алгоритм может быть представлен в виде текста, псевдокода или блок-схемы. В отличие от диаграммы, алгоритм фокусируется на вычислительной логике, а не на взаимодействии сущностей или участников.

Для аналитика все три формы важны:

- алгоритмы помогают уточнить логику принятия решений внутри процесса,

- схемы — быстро зафиксировать текущее состояние или предложить решение,

- диаграммы — стандартизировать описание для дальнейшей реализации, автоматизации или документирования.

Моделирование и проектирование процессов и архитектуры систем

В IT две основные области применения моделирования:

- Бизнес-процессы и операционная логика — моделируются с помощью BPMN, EPC, IDEF0. Цель — описать, как выполняется работа, кто участвует, какие условия и результаты.

- Архитектура и структура программных систем — моделируются с помощью UML, C4, ArchiMate. Цель — описать компоненты, их взаимодействие, зависимости, данные и поведение.

Обе области используют диаграммы, но с разной семантикой. В BPMN центральную роль играют потоки выполнения и участники, в UML — объекты, классы и сообщения между ними. Смешивать эти подходы без чёткого разграничения целей — распространённая ошибка начинающих аналитиков.

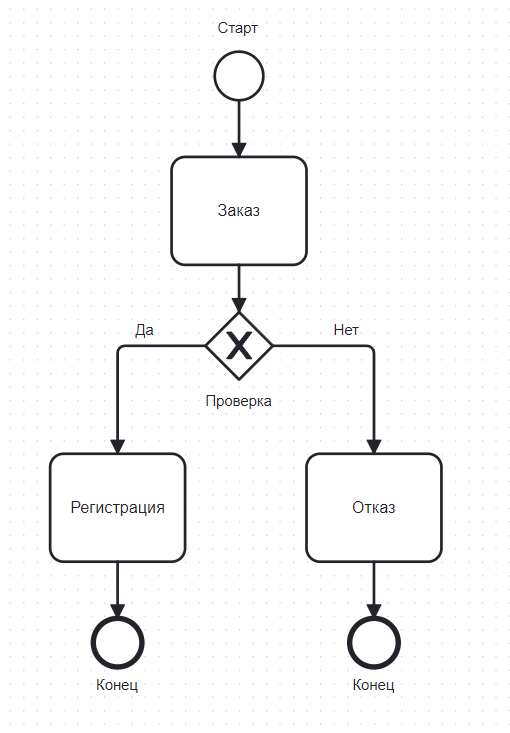

Самые распространённые, из-за своей эффективности и простоты – модели в виде блок-схем (flowchart), где логика организована через лёгкое графическое представление, доходчиво показывающее даже человеку, не знакомому с нотациями и принципами. Даже если вы сейчас видите эти термины впервые, вы всё равно легко поймёте, что изображено здесь:

Виды диаграмм в UML

Unified Modeling Language (UML) — это семейство нотаций, разделённых на две большие группы:

Структурные диаграммы

Описывают статическую структуру системы:

- Диаграмма классов — основной инструмент проектирования объектной модели. Показывает классы, их атрибуты, методы и отношения (наследование, ассоциация, агрегация, композиция).

- Диаграмма объектов — снимок экземпляров классов в определённый момент времени.

- Диаграмма компонентов — отображает модули системы (библиотеки, сервисы, файлы) и их зависимости.

- Диаграмма развертывания — показывает физическое размещение компонентов на узлах (серверах, контейнерах).

- Диаграмма пакетов — группировка элементов по логическим или организационным признакам.

Поведенческие диаграммы

Описывают динамику системы:

- Диаграмма прецедентов (Use Case) — сценарии взаимодействия актёров с системой. Используется на этапе сбора требований.

- Диаграмма активности — аналог блок-схемы, но с поддержкой параллелизма, потоков и объектов. Часто применяется как мост между BPMN и UML.

- Диаграмма последовательности — хронологическое взаимодействие объектов через обмен сообщениями. Ключевой инструмент для проектирования API и микросервисов.

- Диаграмма состояний (State Machine) — жизненный цикл объекта, переходы между состояниями по событиям.

- Диаграмма коммуникации — акцент на связях между объектами, а не на временной последовательности.

ERD (Entity-Relationship Diagram) формально не входит в UML, но часто используется параллельно с диаграммой классов при проектировании баз данных. ERD фокусируется на сущностях и связях между ними, без учёта поведения.

Что такое нотация?

Нотация — это формализованная система обозначений, включающая:

- алфавит — набор графических и текстовых элементов (символов),

- синтаксис — правила их комбинирования и соединения,

- семантику — точное значение каждого элемента в контексте модели.

Нотация обеспечивает единообразие, однозначность и интерпретируемость моделей. Без стандартизированной нотации диаграмма превращается в иллюстрацию, а не в инструмент анализа. Например, ромб в блок-схеме может означать «решение», но в BPMN ромб — это шлюз, и его тип (исключающий, параллельный и т.д.) строго определяет поведение потока.

Использование нотации позволяет:

- автоматизировать анализ (проверка на полноту, зацикленность),

- генерировать код или исполняемые процессы,

- поддерживать модели в долгосрочной перспективе.

Нотации бизнес-процессов: BPMN, EPC, IDEF0

BPMN 2.0: три уровня моделирования

Business Process Model and Notation (BPMN) — наиболее распространённая нотация для описания бизнес-процессов. Её ключевое преимущество — поддержка трёх уровней детализации, соответствующих разным целям:

-

Описательный (согласовательный) уровень

Цель — донести суть процесса до заинтересованных сторон (бизнес-пользователей, руководителей). Используются только основные элементы: события, задачи, последовательные потоки, пулы и дорожки. Условия и данные не детализируются. Такая модель служит основой для согласования «как должно быть». -

Аналитический уровень

Цель — глубокий анализ процесса: выявление узких мест, избыточных шагов, рисков. Добавляются шлюзы с условиями, данные, исключения, временные ограничения. Модель становится инструментом для оптимизации и верификации логики. -

Исполняемый уровень

Модель становится технической спецификацией, пригодной для автоматизации в BPM-системах (например, Camunda, Flowable, ELMA365). Здесь детализируются все переменные, скрипты, сервисные задачи, обработчики ошибок. Такая модель может быть напрямую загружена в движок и выполнена.

Эта многоуровневость делает BPMN уникальной: одна и та же нотация покрывает весь жизненный цикл — от инициативы до реализации.

Элементы BPMN 2.0

Основные элементы BPMN делятся на категории:

-

События (Events) — круги, обозначающие что-то, что происходит (старт, промежуточное, завершение). Могут быть запускающими (start), промежуточными (timer, message, error) и завершающими (end). События не выполняют действие — они реагируют или инициируют.

-

Действия (Activities) — прямоугольники. Это задачи, подпроцессы, транзакции. Действие — единица работы, которая изменяет состояние системы.

-

Шлюзы (Gateways) — ромбы. Управляют потоком выполнения:

- Исключающий (Exclusive) — выбор одного пути по условию.

- Параллельный (Parallel) — запуск всех исходящих потоков одновременно.

- Инклюзивный (Inclusive) — запуск одного или нескольких путей, соответствующих условиям.

- Событийный (Event-based) — выбор пути на основе события (например, получение сообщения или таймера).

-

Соединяющие элементы:

- Последовательные потоки — сплошные стрелки с условиями.

- Потоки сообщений — пунктирные стрелки между пулами.

- Ассоциации — пунктирные линии для привязки артефактов (данных, аннотаций).

-

Зоны ответственности:

- Пул (Pool) — представляет участника процесса (организацию, систему).

- Дорожка (Lane) — подразделение пула по ролям или функциям. Все элементы внутри дорожки принадлежат одному исполнителю.

-

Артефакты: данные, группы, аннотации — для пояснения, не влияют на выполнение.

Хороший стиль моделирования BPMN

- Избегать «диаграмм-спагетти»: разбивать сложные процессы на подпроцессы.

- Использовать осмысленные названия задач (глагол + объект: «Проверить наличие товара»).

- Не смешивать уровни: не вставлять исполняемые детали в согласовательную модель.

- Соблюдать направление потока (слева направо, сверху вниз).

- Минимизировать пересечения потоков.

- Всегда указывать условия на исходящих потоках шлюзов.

EPC (Event-driven Process Chain)

EPC — нотация, популярная в SAP-среде и в Европе. Основана на чередовании событий и функций. Ключевое правило: между двумя функциями всегда должно быть событие, и наоборот. Шлюзы (AND, OR, XOR) управляют потоками, но их семантика жёстко привязана к типу узла: XOR может стоять только после функции, так как решение принимается исполнителем, а не автоматически при наступлении события.

EPC менее гибка, чем BPMN, и не поддерживает исполняемые модели, но хорошо подходит для высокоуровневого описания процессов в ERP-системах.

IDEF0

IDEF0 — методология функционального моделирования, возникшая в военно-промышленном комплексе США. Каждая функция изображается как прямоугольник с четырьмя типами входов:

- Входы (Inputs) — что преобразуется,

- Управление (Controls) — правила, стандарты, политики,

- Механизмы (Mechanisms) — кто или что выполняет,

- Выходы (Outputs) — результат.

IDEF0 строится иерархически: верхний уровень — общая цель, нижние — детализация. Подходит для анализа сложных производственных или государственных систем, но не для IT-процессов с динамической логикой.

Моделирование в жизненном цикле проекта

Модель — инструмент, встроенный в процессы анализа, проектирования, реализации и эксплуатации. Её ценность определяется не красотой диаграммы, а тем, насколько она способствует принятию решений, снижению рисков и ускорению разработки.

В типичном IT-проекте модели появляются на следующих этапах:

-

Инициация и сбор требований

Используются высокоуровневые диаграммы:- BPMN (описательный уровень) — для фиксации «как есть» и «как должно быть»;

- Use Case — для выявления сценариев взаимодействия пользователей с системой;

- IDEF0 — при анализе сложных организационных процессов (например, в госсекторе или производстве).

Цель — создать общий язык между заказчиком и командой.

-

Анализ и проектирование

Происходит детализация:- BPMN переходит на аналитический уровень — добавляются условия, исключения, данные;

- UML-диаграммы классов и последовательностей описывают структуру и поведение системы;

- ERD уточняет модель данных.

На этом этапе модели становятся основой для технического задания и спецификации.

-

Реализация и автоматизация

- BPMN-модель может быть преобразована в исполняемый процесс (BPM-движок);

- UML-диаграммы используются для генерации каркасов кода (code scaffolding) или верификации архитектуры;

- Диаграммы компонентов и развертывания служат инструкцией для DevOps.

-

Эксплуатация и сопровождение

Модели становятся частью документации:- BPMN-схемы — для обучения новых сотрудников;

- UML-диаграммы — для понимания логики при доработке;

- Статусные модели — для отладки и мониторинга состояний сущностей.

Если модель не обновляется в ходе проекта, она быстро устаревает и теряет ценность. Поэтому важно поддерживать живые модели — синхронизированные с реальной системой через процессы версионирования и контроля изменений.

Типичные ошибки при моделировании

1. Смешение уровней абстракции

Аналитик рисует BPMN-диаграмму для согласования с заказчиком, но включает в неё технические детали: «Вызвать REST API», «Записать в таблицу Orders». Это нарушает принцип описательного уровня — заказчик не понимает терминов, а разработчик не получает формальной спецификации. Решение: чётко разделять модели по целям.

2. Игнорирование семантики нотации

Пример: использование шлюза «Исключающее ИЛИ» без указания условий на исходящих потоках. В результате неясно, по какому критерию происходит выбор. В BPMN каждая ветвь эксклюзивного шлюза должна быть помечена условием (даже если одно — «по умолчанию»). Иначе модель неполна.

3. Перегрузка диаграмм

Одна BPMN-схема на 50 задач, 10 пулов и 15 шлюзов теряет читаемость. Правило: если диаграмма не помещается на одном экране без прокрутки, её нужно декомпозировать. Используйте подпроцессы (collapsed subprocess) для группировки логически связанных шагов.

4. Отсутствие зон ответственности

Процесс нарисован без дорожек. Возникает вопрос: кто выполняет задачу? Это особенно критично при автоматизации — система должна знать, кому направить задачу. Даже если исполнитель один, дорожка повышает ясность.

5. Моделирование того, чего нет

Аналитик проектирует «идеальный» процесс, игнорируя текущие ограничения (например, отсутствие API у внешней системы). Такая модель не реализуема. Модели должны быть практически осуществимы в рамках архитектурных и организационных рамок.

Статусные модели: управление состоянием сущностей

Статусная модель — это специализированная форма моделирования, описывающая жизненный цикл сущности через дискретные состояния и переходы между ними. Она применяется везде, где объект проходит через фиксированные этапы: заявка, заказ, инцидент, пользовательский аккаунт.

Статусная модель формализуется через:

- Состояния (статусы): «Создан», «На согласовании», «Отклонён», «Завершён».

- Переходы: триггеры, приводящие к смене статуса («Отправить на согласование», «Отклонить»).

- Условия перехода: бизнес-правила, при которых переход разрешён (например, только руководитель может отклонить заявку).

- Действия при переходе: автоматические операции (отправка уведомления, изменение поля в БД).

Хотя статусные модели часто реализуются в коде (например, state machine в C# или Python), их визуальное представление критически важно:

- Для согласования бизнес-логики с заказчиком;

- Для документирования допустимых сценариев;

- Для выявления недостижимых или избыточных состояний.

В UML статусные модели отображаются на диаграммах состояний (State Machine Diagrams). В BPMN — через комбинацию событий и шлюзов, хотя это менее удобно. В ряде low-code платформ (включая ELMA365) статусные модели выносятся в отдельный конструктор, что подчёркивает их значимость.

Пример: жизненный цикл заявки на отпуск может включать состояния

Черновик → На согласовании → Согласовано → Отклонено → В архиве.

Переход из «На согласовании» в «Согласовано» возможен только после действия «Руководитель одобрил», а возврат в «Черновик» — запрещён по бизнес-правилу.

Статусная модель — это не просто перечень статусов. Это формальная система управления поведением сущности, предотвращающая некорректные переходы (например, нельзя оплатить «Отменённый заказ»).

Интеграция разных нотаций: когда и зачем

На практике редко используется только одна нотация. Комплексный проект требует многомерного моделирования:

-

BPMN + UML

BPMN описывает процесс «Обработка заказа», а UML — компоненты системы, участвующие в этом процессе (сервис оплаты, сервис склада). Связка осуществляется через идентификаторы задач: задача в BPMN «Проверить оплату» соответствует вызову метода в компоненте «PaymentService». -

BPMN + ERD

При моделировании процесса, связанного с данными (например, «Регистрация клиента»), BPMN показывает поток действий, а ERD — структуру сущностей «Клиент», «Контакт», «Документ». Это необходимо для проектирования БД и валидации бизнес-правил. -

IDEF0 + BPMN

IDEF0 применяется на стратегическом уровне («Как работает логистика компании?»), BPMN — на тактическом («Как оформляется отгрузка?»). IDEF0 даёт контекст, BPMN — детализацию.

Ключевой принцип: каждая нотация решает свою задачу. Попытка «всё смоделировать в BPMN» приведёт к неуклюжим, перегруженным схемам. Аналогично — UML плохо подходит для описания ролей и временных задержек в бизнес-процессах.

Архитектурная роль моделирования

Моделирование — не прерогатива аналитиков. Оно пронизывает все слои IT-деятельности:

- Архитектор использует UML и C4 для проектирования микросервисной архитектуры;

- DevOps-инженер опирается на диаграммы развертывания при настройке CI/CD;

- Тестировщик строит тест-кейсы на основе диаграмм последовательности и состояний;

- Преподаватель использует BPMN для объяснения логики автоматизации.

Модель — это артефакт знания, который сохраняет понимание системы даже при смене команды. Отсутствие моделей ведёт к «знанию в головах», что увеличивает риски при масштабировании, аудите или передаче проекта.