6.07. Системный аналитик

Системный аналитик

Что такое системный анализ?

Системный анализ представляет собой методологию, направленную на изучение сложных систем с целью выявления, формализации и структурирования их свойств, поведения и взаимодействий с окружающей средой. В контексте разработки программного обеспечения системный анализ служит основой для перехода от неформальных, часто расплывчатых потребностей заказчика к чётко определённым, проверяемым и реализуемым требованиям.

В отличие от общего аналитического подхода, применяемого в социальных или экономических науках, системный анализ в IT фокусируется на построении модели системы, которая отвечает функциональным и нефункциональным ожиданиям заинтересованных сторон и при этом технически осуществима в рамках заданных ограничений. Это дисциплина, сочетающая элементы инженерии требований, информационного моделирования и архитектурного проектирования на ранней стадии жизненного цикла разработки.

Системный аналитик — это специалист, выполняющий эту трансформацию: он фиксирует пожелания заказчика, а также интерпретирует, уточняет, логически связывает и верифицирует их, превращая в основу для проектирования и реализации.

В отличие от бизнес-аналитика, для системного аналитика важно углубиться в технические тонкости, поэтому анализ тут бывает системный, функциональный и процессный.

Системный анализ фокусируется на том, что технически можно выполнить, а что нельзя, и какие имеются границы, ресурсы и архитектура. Заказчику всегда можно сказать «технически возможно всё», и добавить «но…», указав риски, цену, сложности и последствия. А чтобы их понимать, надо видеть возможности и ограничения:

Функциональный анализ фокусируется на том, что должна делать система. Важно определить чистый список действий - должна сохранять, отправлять, проверять, и так далее.

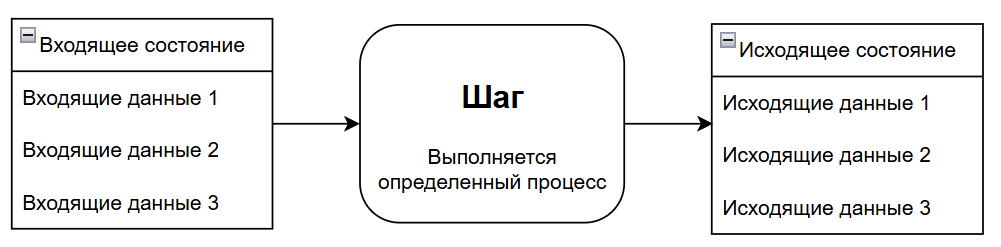

Процессный анализ фокусируется на потоках, шагах и оптимизации. Нужно определить, как выполняется работа сейчас (как она движется - так формируется поток), где узкие места и как сделать быстрее/дешевле. Да, «дешевле» важно для обоих - как бизнеса, так и системного, вопрос лишь в том, кто-то экономит и какие есть ресурсы, потому надо учитывать всё. Схематично любой процесс состоит из шагов:

Когда анализируем процессы, каждый шаг каждого процесса может представлять собой такой же процесс, и иметь свои шаги, свой результат. Чтобы выявить шаг, нужно понять, где начало, где конец - каково входящее состояние сущностей и каково исходящее:

Под изменением состояния можно подразумевать абсолютно что угодно - поле в базе данных, значение переменной, статус документа, баланс на счёте. Также к этому относится и действие - к примеру, при отправке уведомления на Email, на входящем состоянии у пользователя не было сообщение, а на исходящем - будет. Отсюда результат - наличие Email-сообщения. И всё в таком духе - под эту формулу можно подгонять что угодно.

Перевод бизнес-требований в техническое задание

Одна из центральных задач системного аналитика — интерпретация бизнес-требований и их преобразование в форму, пригодную для реализации инженерной командой. Бизнес-требования, как правило, выражаются в терминах целей, метрик, процессов и ролей: «нам нужно ускорить обработку заявок», «клиенты должны видеть статус заказа в реальном времени», «бухгалтерия хочет ежедневный отчёт по поступлениям». Такие формулировки носят декларативный характер и не содержат информации о том, как достичь желаемого результата.

Системный аналитик проводит работу по декомпозиции, контекстуализации и формализации этих требований. Он выявляет:

- Актёров — кто взаимодействует с системой;

- Сценарии использования — в каких условиях и для каких целей система будет применяться;

- Границы системы — что входит в неё, а что является внешним окружением;

- Ограничения — регуляторные, технические, временные или организационные рамки;

- Критерии приемки — как будет проверяться, что требование выполнено.

Результатом этой работы становится техническое задание (ТЗ) — документ, фиксирующий согласованные требования к системе. ТЗ может варьироваться по форме: от структурированного текстового документа до набора пользовательских историй с акцептанс-критериями, дополненного диаграммами и спецификациями интерфейсов. ТЗ — это живой артефакт, подлежащий уточнению и актуализации по мере развития проекта.

Техническое задание, спецификации и требования: уточнение терминов

Термины «требования», «спецификации» и «техническое задание» часто используют в разговорной практике как синонимы, однако в профессиональном контексте они имеют чёткие различия:

- Требования (requirements) — это заявленные или выявленные потребности заинтересованных сторон. Они могут быть бизнес- (why), пользовательскими (who, what) или системными (how). Требования — это что система должна делать или обеспечивать.

- Спецификации (specifications) — формализованное описание требований в терминах, понятных разработчикам и тестировщикам. Спецификация отвечает на вопрос как система будет удовлетворять требованиям — например, через API-контракт, формат сообщений, логику обработки.

- Техническое задание — это совокупность спецификаций, дополненная контекстом, ограничениями, критериями качества и другими элементами, необходимыми для планирования, реализации и верификации системы. ТЗ — это организующий документ, связывающий бизнес-намерения с инженерной деятельностью.

Корректное разграничение этих понятий позволяет избежать подмены целей средствами: например, требование «система должна быть быстрой» требует спецификации в виде «время ответа на запрос /api/orders не должно превышать 300 мс при нагрузке до 1000 RPS».

Анализ функциональных и нефункциональных требований

Процесс системного анализа включает выявление того, что должна делать система, и каким образом она должна это делать с учётом качества, надёжности, масштабируемости и других характеристик. Для этого требования разделяют на две категории: функциональные и нефункциональные.

Функциональные требования описывают поведение системы в ответ на определённые входные данные или действия пользователя. Они отвечают на вопрос: «Какие задачи система должна выполнять?». Примеры:

— «Пользователь может авторизоваться по логину и паролю»;

— «Система создаёт PDF-отчёт по завершённым заказам за выбранный период»;

— «При создании заявки система проверяет наличие обязательных полей и возвращает ошибку, если они не заполнены».

Такие требования часто формулируются через сценарии использования (use cases) или пользовательские истории, и поддаются верификации с помощью тест-кейсов. Системный аналитик должен обеспечить их полноту (все необходимые функции учтены), непротиворечивость (нет конфликтующих условий) и однозначность (нет двусмысленных формулировок).

Нефункциональные требования (NFR), напротив, определяют качественные характеристики системы — её производительность, безопасность, удобство использования, совместимость и т.д. Они отвечают на вопросы: «Насколько быстро?», «Насколько надёжно?», «Какие стандарты безопасности соблюдаются?». Примеры:

— «Система должна поддерживать одновременную работу не менее 5000 пользователей»;

— «Данные, передаваемые между клиентом и сервером, шифруются с использованием TLS 1.3»;

— «Интерфейс должен соответствовать WCAG 2.1 уровня AA».

Нефункциональные требования часто игнорируются на ранних этапах, но именно они определяют пригодность системы для эксплуатации в реальных условиях. Системный аналитик обязан выявлять такие требования в ходе интервью, анализа аналогов или регуляторных требований (например, GDPR, HIPAA). Важно формулировать NFR измеримо, чтобы их можно было проверить: вместо «система должна быть быстрой» — «время отклика на 95-м перцентиле не превышает 800 мс».

Проектирование архитектурных решений: роль системного аналитика и границы компетенции

Вопреки распространённому мнению, системный аналитик участвует в проектировании архитектурных решений, но не занимается их окончательной детализацией или реализацией. Его вклад заключается в том, чтобы:

- Определить структурные ограничения, вытекающие из требований (например: необходимость интеграции с внешней системой через SOAP-интерфейс накладывает ограничение на выбор протоколов);

- Предложить варианты архитектурных паттернов на уровне компонентов и их взаимодействия (например: «для поддержки масштабируемости обработки заказов целесообразно выделить отдельный микросервис»);

- Смоделировать основные потоки данных, границы подсистем и точки интеграции (часто в виде диаграмм компонентов, последовательностей или контейнер-диаграмм по методологии C4);

- Убедиться, что архитектурные гипотезы соответствуют бизнес-целям и не вносят избыточной сложности.

Однако архитектор — это отдельная роль, отвечающая за техническую целостность системы, выбор стека технологий, обеспечение соответствия принципам надёжности, масштабируемости и сопровождаемости на длительной временной дистанции. Архитектор принимает окончательные решения по структуре системы, учитывая текущие требования, прогнозируемую эволюцию, затраты на технический долг и стратегические приоритеты компании.

Таким образом, системный аналитик задаёт рамки и формулирует проблемное пространство, в котором архитектор ищет оптимальное решение. Это разделение необходимо для предотвращения перегрузки аналитика техническими деталями и избежания ситуаций, когда архитектура проектируется без учёта реальных бизнес-потребностей.

Отличие системного аналитика от бизнес-аналитика

Хотя обе роли работают с требованиями и взаимодействуют с заказчиком, их фокус, цели и артефакты принципиально различаются.

Бизнес-аналитик сосредоточен на бизнес-процессах, метриках эффективности и стратегических целях организации. Он отвечает за выявление «боли» бизнеса, анализ текущих операций, моделирование «как есть» и «как должно быть», оценку ROI от внедрения изменений. Его основные инструменты — BPMN-диаграммы, анализ стоимости-выгоды, карты потоков создания ценности (Value Stream Mapping). Результат его работы — понимание того, зачем нужна система и какие бизнес-задачи она решает.

Системный аналитик, в свою очередь, работает на стыке бизнеса и технической реализации. Он принимает результаты работы бизнес-аналитика и трансформирует их в спецификации, модели данных, контракты API, диаграммы взаимодействия. Его цель — сделать требования понятными, реализуемыми и проверяемыми для инженерной команды. Он говорит на языке как бизнеса, так и разработки, но его продукт — технический артефакт, пригодный для проектирования и кодирования.

На практике в небольших командах эти роли могут совмещаться, но в крупных проектах, особенно с высокой сложностью домена или регуляторными требованиями, чёткое разделение повышает качество требований и снижает риски недопонимания.

Хард-скиллы системного аналитика: компетенции, лежащие в основе профессии

Системный аналитик — это профессия, требующая синтеза знаний из нескольких областей. В отличие от узкоспециализированных ролей, таких как frontend-разработчик или QA-инженер, аналитик должен обладать широкой технической эрудицией и способностью быстро осваивать новые предметные области. Его хард-скиллы можно разделить на несколько ключевых блоков.

1. Инженерия требований (Requirements Engineering).

Это фундаментальная дисциплина, включающая:

- Техники сбора требований (интервью, workshops, анализ документов, наблюдение за пользователями);

- Методы моделирования: use case-диаграммы, диаграммы последовательностей (UML, BPMN), потоки данных (DFD), модели сущность–связь (ERD);

- Подходы к управлению требованиями: трассировка (traceability), приоритизация (MoSCoW, Kano), версионирование и контроль изменений;

- Знание стандартов, таких как ISO/IEC/IEEE 29148 («Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering»).

2. Понимание архитектурных паттернов и технологий.

Системный аналитик не обязан писать код, но должен понимать:

- Принципы клиент-серверной архитектуры, REST/SOAP, очередей сообщений (Kafka, RabbitMQ), микросервисов и монолитов;

- Различия между реляционными и нереляционными СУБД, базовые принципы нормализации и денормализации;

- Основы безопасности: аутентификация, авторизация, принципы защиты от инъекций, XSS, CSRF;

- Принципы отказоустойчивости, горизонтального масштабирования, кэширования.

Эти знания позволяют ему корректно формулировать требования, избегать технически неосуществимых решений и эффективно взаимодействовать с архитекторами и разработчиками.

3. Работа с моделями данных и API.

Системный аналитик часто создаёт или ревьюирует:

- Логические и физические модели данных;

- Контракты API (в форматах OpenAPI/Swagger, AsyncAPI);

- Примеры payload’ов запросов и ответов;

- Схемы валидации (JSON Schema и др.).

Эти артефакты служат основой для договорённостей между командами и гарантируют согласованность интерфейсов.

4. Знание методологий разработки.

Понимание различий между Waterfall, Scrum, Kanban, SAFe позволяет аналитику адаптировать свои практики под контекст проекта:

- В итеративных методологиях акцент делается на инкрементальной детализации требований;

- В план-ориентированных проектах требуется полная спецификация на старте;

- В гибридных подходах аналитик совмещает элементы документирования и оперативного уточнения.

5. Владение инструментами.

Типичный инструментарий включает:

- Confluence, Notion, SharePoint — для документирования;

- Jira, Azure DevOps, YouTrack — для управления задачами и трассировки требований;

- Draw.io, Lucidchart, PlantUML — для моделирования;

- Postman, Swagger Editor — для работы с API;

- SQL-клиенты — для верификации данных в существующих системах.

Критически важно, что системный аналитик использует эти инструменты как средства обеспечения прозрачности, согласованности и воспроизводимости требований.

Постановка задач для разных ролей на основе аналитических артефактов

Работа системного аналитика завершается передачей контекста команде. Эффективная постановка задач предполагает адаптацию одного и того же аналитического ядра под потребности разных участников проекта.

Для разработчиков требуется:

- Чёткое описание поведения системы в виде сценариев или спецификаций;

- Полную контрактную спецификацию API (методы, параметры, статус-коды, примеры);

- Модель данных с описанием сущностей, связей и бизнес-правил;

- Нефункциональные требования, влияющие на реализацию (например: «операция должна быть идемпотентной»).

Для тестировщиков необходимы:

- Акцептанс-критерии, сформулированные в виде Given-When-Then;

- Граничные условия и сценарии ошибок;

- Ожидаемые результаты для каждого тестового случая;

- Метрики нефункционального тестирования (например: «проверить, что при 1000 одновременных запросов время ответа ≤ 500 мс»).

Для DevOps-инженеров и SRE важно:

- Понимание нефункциональных требований к масштабируемости, мониторингу, логированию;

- Сведения о зависимостях между компонентами;

- Требования к окружениям (например: необходимость отдельного staging для тестирования интеграций);

- SLA и SLO, если они определены.

Для архитектора системный аналитик предоставляет:

- Описание границ системы и её интеграционных точек;

- Перечень критически важных нефункциональных требований;

- Выявленные технические ограничения (например: необходимость поддержки устаревшего протокола);

- Сценарии, которые могут повлиять на выбор архитектурного паттерна (например: необходимость обработки событий в реальном времени).

Таким образом, системный аналитик выступает в роли оркестратора контекста: он не навязывает решения, но обеспечивает каждую роль той информацией, которая необходима для принятия обоснованных технических решений.

Взаимодействие системного аналитика с командой на протяжении жизненного цикла проекта

Системный аналитик вовлечён в проект не только на этапе сбора требований. Его участие сохраняется на всех ключевых фазах:

- На этапе запуска проекта он участвует в инициации, определении scope, анализе рисков и составлении предварительной модели системы.

- Во время проектирования он уточняет детали, участвует в сессиях архитектурного проектирования, помогает сформулировать технические ограничения.

- На этапе разработки он отвечает на уточняющие вопросы, участвует в refinement-сессиях, вносит корректировки в требования при выявлении противоречий или упущений.

- При тестировании он участвует в верификации, проверяет соответствие реализации исходным требованиям, помогает интерпретировать спорные случаи.

- На этапе сдачи и поддержки он может участвовать в подготовке документации для эксплуатации, передаче контекста службе поддержки, а также в анализе обратной связи от пользователей для будущих итераций.

Системный аналитик — активный участник инженерного процесса. Его компетенция заключается в способности сохранять целостность требований при их трансформации в работающую систему.